从1984年陈佩斯与朱时茂的《吃面条》在春晚舞台上一炮而红,到赵本山的“白云黑土”系列成为时代记忆,再到沈腾的“郝建”与开心麻花团队横扫银幕,以及郭德纲带领德云社将相声从剧场...

从1984年陈佩斯与朱时茂的《吃面条》在春晚舞台上一炮而红,到赵本山的“白云黑土”系列成为时代记忆,再到沈腾的“郝建”与开心麻花团队横扫银幕,以及郭德纲带领德云社将相声从剧场推向互联网——改革开放四十余年来,中国人的笑声始终由一群喜剧人接力承包。他们的作品不仅是娱乐产物,更是社会变迁的镜像,记录着民众的喜怒哀乐与时代精神的流转。

一、春晚时代:小品与相声的黄金岁月

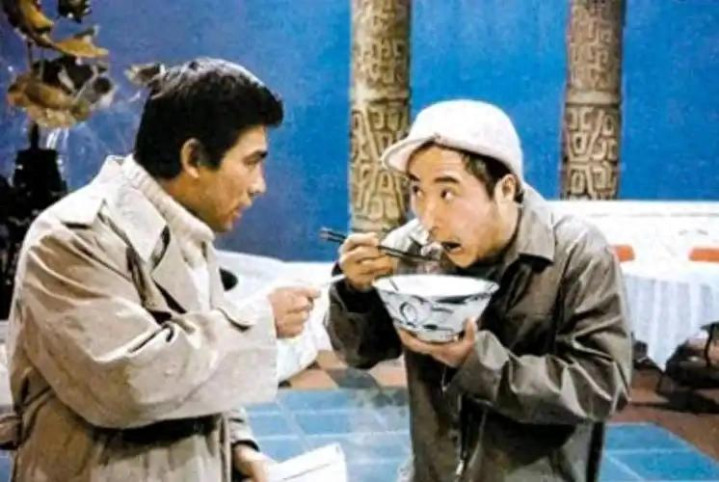

小品《吃面条》剧照

1980年代至1990年代末,春晚是喜剧传播的核心舞台。陈佩斯与朱时茂的《吃面条》《主角与配角》等作品,以夸张的肢体语言和贴近生活的讽刺,开创了小品这一艺术形式。陈佩斯的光头形象与朱时茂的“正派反差”成为经典组合,而他们的成功离不开对现实的细致观察——为演好《羊肉串》,陈佩斯曾蹲守路边摊模仿小贩动作,朱时茂则深入市场揣摩城管神态。

“不讽刺无相声”作为那代人的艺术启蒙

与此同时,相声在电视媒介中焕发新生。马季的《宇宙牌香烟》将讽刺与歌颂结合,冯巩则提出“泛相声”概念,适应电视直播需求,融合戏剧与歌舞元素。然而,春晚的审查机制与创作限制也逐渐显现。

小品中白云黑土的笑话段子,几乎一半中国人都会背

赵本山在1995年的《牛大叔提干》中,原版对干部吃喝风的批评被修改为对乡镇企业的调侃,讽刺力度大打折扣。尽管如此,他的“白云黑土”与“卖拐”系列仍通过底层小人物的鲜活塑造,成为春晚语言类节目的巅峰。

二、转型阵痛:传统喜剧的困境与突围

1998年后,陈佩斯与朱时茂因版权纠纷退出春晚,赵本山于2013年告别小品舞台,传统电视喜剧陷入低谷。陈佩斯转向话剧,创办大道喜剧院,以《托儿》《戏台》等作品深耕舞台艺术,尽管收入远不及商业演出,却坚持“喜剧不是搔痒,而是挠到人心”的信念。朱时茂则投身影视与直播带货,2021年与陈佩斯在直播间重现经典桥段,单场销售额突破1300万元,折射出喜剧人商业路径的分化。

聚团兴盛的德云社一时霸据中国人近半快乐

相声领域同样面临挑战。主流电视相声因内容同质化失去活力,郭德纲却凭借“草根逆袭”叙事杀出重围。2005年,德云社通过网络视频走红,将剧场相声重新带回大众视野。然而,传统的师徒制与现代化管理的矛盾爆发,2010年曹云金等弟子出走,暴露了传统艺术团体在商业化中的挣扎。郭德纲曾坦言:“艺术类的东西永远是艺人的因素占三分之二”,坚持德云社不上市,以家族模式维持控制力。

三、新喜剧时代:资本、网络与年轻化

开心麻花出品的《夏洛特烦恼》一炮而红,带动起数轻怪风格喜剧的数十年风潮

21世纪以来,喜剧的传播媒介与内容形式发生巨变。开心麻花团队从话剧舞台崛起,其作品以“小人物逆袭”为核心,如《夏洛特烦恼》通过穿越叙事解构青春焦虑,契合年轻观众心理。沈腾凭借春晚小品《扶不扶》与电影《西虹市首富》,将“沈氏幽默”打造为流量密码。资本同样深度介入——开心麻花引入中国文化产业投资基金,并登陆新三板,从年收入千万的剧团发展为估值超50亿的娱乐公司。

作为欧美脱口秀的舶来翻版,《吐槽大会》无异成为年轻人时尚的热衷

相声在互联网时代找到新土壤。德云社通过综艺《欢乐喜剧人》、短视频平台放大影响力,岳云鹏等弟子成为跨界偶像。郭德纲总结道:“相声的根本是嘴上功夫,但如今需要适应多屏传播”。而“泛相声”概念进一步扩展:脱口秀、漫才等新形态通过《吐槽大会》等网综抢占市场,传统曲艺与青年亚文化碰撞出新的火花。

四、笑声背后:喜剧的社会镜像与文化使命

中国喜剧的演进始终与社会议题紧密相连。赵本山的《红高粱模特队》调侃城乡差异,《卖拐》揭示消费主义陷阱;开心麻花的《驴得水》借荒诞故事反思知识分子良知;德云社的段子则大量融入当下生活热点,如内卷、房价等。喜剧不仅是解压工具,更成为公众情绪的宣泄口与价值观的辩论场。

然而,商业与艺术的平衡仍是难题。陈佩斯批评过度娱乐化导致喜剧“失魂”,郭德纲则面对“三俗”质疑时强调:“相声首先得让观众笑,但不能只有笑”。在流量为王的时代,如何延续喜剧的现实关怀与人文精神,成为新一代喜剧人的共同课题。

结语:从舞台到云端,笑声永不停歇

从春晚的《吃面条》到影院的《夏洛特烦恼》,从电台相声到抖音段子,中国喜剧的演进史是一部媒介变革史,也是一代代表演者的创业史。陈佩斯的坚持、赵本山的接地气、郭德纲的破局、沈腾的创新,共同构筑了四十年的欢乐记忆。正如司马迁在《滑稽列传》中所言:“俳优者,所以排忧也。”无论形式如何变迁,喜剧始终是普通人面对生活的勇气来源——它记录时代,更照亮时代。